Агранулярные лейкоцитыСтраница 2

Т-лимфоциты, или тимусзависимые лимфоциты, образуются из стволовых клеток костного мозга, а созревают в тимусе (вилочковая железа), что и обусловило их название. Они преобладают в популяции лимфоцитов, составляя около 70 % циркулирующих лимфоцитов. Для Т-клеток, в отличие от В-лимфоцитов, характерен низкий уровень поверхностных иммуноглобулиновых рецепторов в плазмолемме. Но Т-клетки имеют специфические рецепторы, способные распознавать и связывать антигены, участвовать в иммунных реакциях. Основными функциями Т-лимфоцитов являются обеспечение реакций клеточного иммунитета и регуляция гуморального иммунитета (стимуляция или подавление дифференцировки В-лимфоцитов). Т-лимфоциты способны к выработке лимфокинов, которые регулируют деятельность В-лимфоцитов и других клеток в иммунных реакциях. Среди Т-лимфоцитов выявлено несколько функциональных групп: Т-хелперы, Т-супрессоры, Т-киллеры.

Т-хелперы

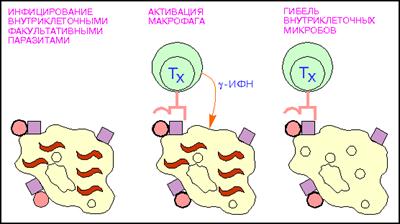

(от англ. helper - помощник) - их главной функцией является усиление адаптивного иммунного ответа (рис.7). Активируют Т-киллеры, В-лимфоциты, моноциты, NK-клетки, презентируя им фрагменты чужеродного антигена при прямом контакте, а также гуморально, выделяя цитокины. Основным фенотипическим признаком Т-хелперов служит наличие на поверхности клетки молекулы CD4. Т-хелперы распознают антигены при взаимодействии их Т-клеточного рецептора (TCR) с антигеном, связанным с молекулами главного комплекса гистосовместимости 2 класса (MHC-II). Выделяют несколько подтипов Т-хелперов:

Т-хелперы 0 (Th0) - "наивные" недифференцированные Т-хелперы; Т-хелперы 1 (Th1) - преимущественно способствуют развитию клеточного иммунного ответа, активируя Т-киллеры; основной выделяемый цитокин - интерферон-гамма;

Т-хелперы 2 (Th2) - активируют В-лимфоциты, способствуя развитию гуморального иммунного ответа; продуцируют интерлейкины 4, 5 и 13;

Т-хелперы 3 (Т-reg, Т-регуляторы, Т-супрессоры) - экспрессируют на поверхности молекулы CD25 и Foxp3, секретируют интерлейкин-10 и трансформирующий фактор роста-beta (TGF-beta) и супрессируют иммунный ответ:

Т-хелперы 17 (Th17) - подтип Т-хелперов, который характеризуется продуцирует в больших количествах провоспалительный цитокин - IL-17. Показана роль Th17-клеток в развитии аутоиммуной патологии.

Рис.7: Активация макрофагов Т - хелпетами (кружки - поверхностный микробный антиген; красные квадраты - молекулы MHC класса II, волнистые линии - внутриклеточные паразиты.).

Регуляторные Т-

лимфоциты

, Т-супрессоры(англ. regulatory T cells, suppressor T cells, Treg) - центральные регуляторы иммунного ответа. Основная их функция - контролировать силу и продолжительность иммунного ответа через регуляцию функции Т-эффекторных клеткок (Т-хелперов и Т-цитотоксических клеток).

Эти клетки экспрессируют FOXP3 - транскрипционный фактор, регулирующий транскрипцию генов, ответственных за дифференцировку Т-клеток и экспрессию цитокинов и других факторов, участвующих в супрессии иммунного ответа. Часто эти клетки так и обозначают, как FOXP3+ регуляторные Т-клетки (FOXP3+ Treg cells). Кроме того, важным маркером Т-регуляторных клеток является экспрессия на их поверхности рецептора к цитокину IL-2 - CD25, соответственно это обозначают как CD25+ клетки. Помимо этих основных маркёров Treg клетки на своей мембране экспрессируют CD62L, различные изоформы мембрано-связанной фосфатазы CD45. Различают несколько разных типов регуляторных Т-клеток: естественные Т-регуляторные клетки (T-reg1) и индуцибельные Т-регуляторные клетки (iT-reg). Индуцибельные Т-регуляторные клетки образуются под влиянием различных факторов на периферии, например, в региональных лимфатических узлах.

Это интересно:

Особенности роста микроскопических грибов в стандартных

условиях культивирования

А. Е. Ивановой (1999) было исследовано формирование микроколоний из двух типов колониеобразующих единиц (при размножении спорами и фрагментами мицелия) в стандартных для почвенно–микробиологических анализов условиях – на среде Чапека при ...

Биосенсор мочевины

Здесь описан биосенсор для определения мочевины, а котором в качестве биокаталитического компонента используют слой муки из бобов канавалии мечевидной. Эта мука исходно содержит большое количество фермента уреазы, который катализирует реа ...

Обсуждение результатов

Введение СП в сочетании с ПНЖК в атерогенный рацион оказало существенное влияние на развитие атеросклеротических процессов и на процессы ПОЛ. Вероятнее всего, это связано с антиоксидантными свойствами СП.

Липидограмма плазмы эксперемента ...