Постклеточные структуры. ЭритроцитыСтраница 2

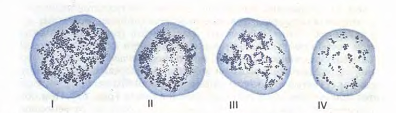

Рис.12. Ретикулоциты (по Г.А. Алексееву и И.А. Кассирскому). Зернисто-сетчатая субстанция имеет вид клубка (I), отдельных нитей, в виде розетки (II, III), зернышек (IV).

Большинство липидных молекул, содержащих холин (фосфатидилхолин, сфингомиелин), расположены во внешнем слое плазмолеммы, а липиды, несущие на конце аминогруппу (фосфатидилсерин, фосфатидилэтаноламин), лежат во внутреннем слое. Часть липидов (~ 5 %) наружного слоя соединены с молекулами олигосахаров и называются гликолипидами. Распространены мембранные гликопротеины - гликофорины. С ними связывают антигенные различия между группами крови человека.

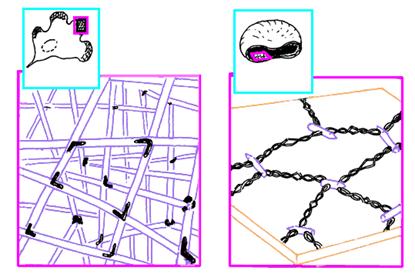

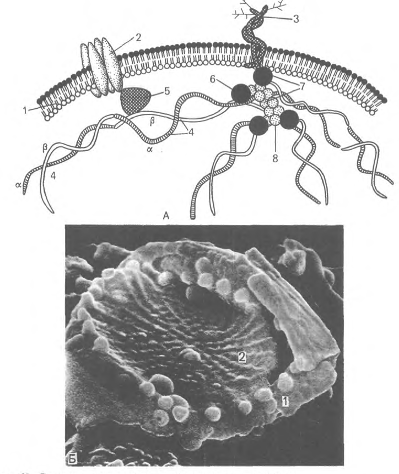

В плазмолемме эритроцита идентифицировано 15 главных белков с молекулярной массой 15-250 КД. Более 60 % всех белков составляют примембранный белок спектрин, мембранные белки - гликофорин и полоса спектрин составляет 25 % массы всех мембранных и примембранных белков эритроцита, является белком цитоскелета, связанным с цитоплазматической стороной плазмолеммы, участвует в поддержании двояковогнутой формы эритроцита Молекула спектрина имеет вид палочки длиной 100 нм, состоящей из 2 полипептидных цепей: а-спектрина B40 КД) и р-спектрина B20 КД). Концы сформированных из них тетрамеров связаны с короткими актиновыми филаментами цитоплазмы и белком полосы 4.1, образуя "узловой комплекс" (рис.13).

Цитоскелетный белок полосы 4.1, связывающий спектрин и актин, одновременно соединяется с белком гликофорином. На внутренней цитоплазматической поверхности плазмолеммы образуется гибкая сетевидная структура, которая поддерживает форму эритроцита и противостоит давлению при прохождении его через тонкий капилляр (см. рис.14).

Доказано, что при наследственной аномалии спектрина эритроциты имеют сферическую форму. При недостаточности спектрина в условиях анемии эритроциты также принимают сферическую форму. Соединение спектринового цитоскелета с плазмолеммой обеспечивает внутриклеточный белок анкирин. Анкирин связывает спектрин с трансмембранным белком плазмолеммы (полоса 3). Гликофорин - трансмембранный белок C0 КД), который пронизывает плазмолемму в виде одиночной спирали, и его большая часть выступает на наружной поверхности эритроцита, где к нему присоединены 15 отдельных цепей олигосахаридов, которые в сумме составляют 60 % массы гликофорина и несут отрицательные заряды.

Рис.13. Цитоскелет фибробласта и эритроцит

Гликофорины относятся к классу мембранных гликопротеинов, которые выполняют рецепторные функции. Гликофорины обнаружены только в эритроцитах. Полоса 3 представляет собой-трансмембранный гликопротеид A00 КД), полипептидная цепь которого много раз пересекает бислой липидов. Этот гликопротеид участвует в обмене О2 и СО2, которые связывают гемоглобин - основной белок цитоплазмы эритроцита. Эритроциты в легких отдают СО2 путем замены анионов НСО" на СГ. Белок полосы 3 обеспечивает этим анионам трансмембранный проход через гидрофильные "поры", окруженные гидрофобными липидными зонами. Таким образом формируются водные ионные каналы.

Рис.14. Строение плазмолеммы и цитоскелета эритроцита. А - схема: 1 - плазмолемма; 2 - белок полосы 3; 3 - гликофорин; 4 - сттектрин {а - и р - цепи); 5 - анкирин; 6 - белок полосы 4.1; 7 - узловой комплекс; 8 - актин; Б - плазмолемма и цитоскелет эритроцита в сканирующем электронном микроскопе. - плазмолемма: 2 - сеть спектрина.

Олигосахариды гликолипидов и гликопротеидов образуют гликокаликс. Они определяют антигенный состав эритроцитов, т.е. наличие в них агглютиногенов. На поверхности эритроцитов выявлены агглютиногены А и В, в состав которых входят полисахариды, содержащие амнносахара и глюкуроновую кислоту. Они обеспечивают агглютинацию (склеивание) эритроцитов под влиянием соответствующих белков плазмы крови - а - и р-агглютининов, находящихся в составе фракции у-глобулинов.

По содержанию агглютиногенов и агглютининов различают 4 группы крови: в крови А (0) группы отсутствуют агглютиногсны А и В, но имеются а - и р-агтлютинины; в крови А (П) группы имеются агглютиноген А и р-агглютинин; в крови В (Ш) группы содержатся В-агглютиноген и а-агглютинин; в крови AB (IV) группы имеются агглютиногены А и В и нет агглютининов. При переливании крови для предотвращения гемолиза (разрушение эритроцитов) нельзя допускать вливания реципиентам эритроцитов с агглютиногенами А или В, имеющим а - или р-агглютинины. Поэтому лица с (0) A группой крови являются универсальными донорами, т.е. их кровь может быть перелита всем людям с другими группами крови.

Это интересно:

Митохондриальные биосенсоры

Наряду с цельными фрагментами тканей млекопитающих в биосенсорах можно эффективно использовать фракции тканевых клеток, иммобилизуя именно те субклеточные компоненты, которые обладают наибольшей биокаталитической активностью. Такой подход ...

Особенности строения и жизнедеятельности птиц

Способность к полету наряду с другими способами передвижения определила многие специфические черты внешнего и внутреннего строения птиц.

Внешнее строение. У птиц сравнительно небольшая голова, длинная подвижная шея, компактное туловище. ...

Органы равновесия, мышечного и кожного чувства, обоняния и вкуса

Положение нашего тела непрерывно контролируется специальным органом равновесия — вестибулярным аппаратом, находящимся во внутреннем ухе. Он воспринимает любые изменения положения тела. Вестибулярный аппарат состоит из двух маленьких мешоч ...